僕の実家は福岡市内だったが、母方の祖父は北九州の椎田町の湊という小さな漁村で漁師の網元をしていた。

学校が長期の休みになると、従兄弟たちと数人と短期移住者のように洋服を一抱えして椎田の家に泊まりに行った。

休みの間は親戚の船に乗せてもらったり、釣りを教えてもらったり、貝を掘ったり、魚をさばいたりするのを見るのは日課だった。

さばかれる魚には気の毒だが美しい包丁さばきでスルッと骨にされていく過程は見て飽きなかった。

じっとそばで見ているとおじさんにお前もやってみろと包丁を渡されることがあった。

まな板の上で絶命している魚に包丁をいれるというのは思っていたよりも肉や内臓の感触がダイレクトに伝わってくる。腐ったエンジンオイルのように血の塊がドロドロと出てきて、内臓からは無意味に半分だけ消化された気の毒な魚が顔を出す。僕は痛みに対する想像力と鋭敏さが強かったのか魚をさばくのは苦手だった。

祖父の一家はこの一帯ではなかなかの大きい漁師家族だったので、母屋から少し離れた作業場には海藻を海苔に仕上げる大がかりな機械もあった。

小学生の高学年ともなると手先が器用になるので海苔を製造する手伝いをした。これは結構面白くて自分で作る海苔というのは子供心にも手応えのある作業だったし、労働の面白さを感じることもあった。

そんな子供時代を過ごしていたせいか、この場所にはこんな魚がいそうだとか、この貝なら食べられるだろうといった海産物情報に詳しくなっていった。

海を予測する漁師の目がかっこいいと思うようになったのもこの頃からである。

僕がダイビングの仕事を始めた理由もそういった漁師的発想が根底にあるものだから、食文化を支えている実用的な海を見てしまうと僕の深いところに隠れているある部分がくすぐったくなってしまう。

そういう意味でも今回行った北海道の海は僕のダイビング人生において絶対に知らなければならない海だったいうことになる。

これまで行く機会を作らなかったのかといえば、僕のなかで「海に潜って遊ぶ」というのは夏のものであり、南の島ものであるという特権階級的なイメージをもっていたからに他ならない。

それはまるで長年歯磨きをされていない歯にびっしりとこびりついた歯石のように僕のあらゆるところで凝り固まっていた。

いつしか、ダイビングの楽しみとはなんですかと聞かれれば「南の海で綺麗な魚たちに癒されて色とりどりのサンゴをバックに記念撮影することです」とフレーズをシステム化されてインストールされたアレクサのような返事をするようになっていた。

そんな思考の偏りのようなものは、意図的に指導団体や他ショップから距離をおき始めた頃から、徐々に覚めていく催眠術のようにいつしか正常な位置へと戻っていった。

6年もたったことだしもう綺麗さっぱり元の位置に戻っているだろうと信じ込んでいた。

しかし北海道に潜ることが決まってからそれは誤りであることに気がついた。

僕がすっかり消え去っていたと思っていたと思っていた部分がコーラといえばコカコーラでしょうというくらいごく自然に腰を据えて居座っていたのだ。

それはダイビング中にふと頭によぎった。

流氷があるにせよそんなところで潜るような場所ではないだろう。もっと暖かいところで潜った方が効果的に満足するということにはならないだろうか。北海道に潜っているショップは不景気で仕事がないからやっているだけなんじゃないのだろうか。

北海道に限らず北の海に潜るというのは僕にとってそういった凝り固まってしまったイメージのせめぎ合いに勝たなければならなかった。

最終的な結論として、僕は北海道を無視することはできなかった。

まず僕は僕のなかにあるダイビングに対する混じり気のない心を取り出した。一つづつ丁寧に取り出して僕のこれまでやってきたことを整理していった。

事実に数字をつけ並べ変えていくうちに、僕がこれまで信じてやってきたことは恣意的というよりは実務的に、経験的にというよりは論理的にもなりえてしまうのではないだろうかと思うようになっていった。

それだけではない。

実際に行ってこの目で覗き込まなければ、ダイビングという僕の人生をかけた遊びはこの先僕にとってもうこれ以上開かれていないような気もした。

僕はこれからダイビングを続けるにあたって何がなんでもこのこびりついた歯石を除去をして、白い歯でもってダイビングをもう一度噛みしめなければならない。

だって北海道の海は椎田の海なんかとは比べものにならないほど豊かなのだから。日本の海産物を根底から支えてきたのだ。

昆布だってほとんどが北海道産だし、イカだって、カニだって、帆立だって、ウニだって、鮭だって、サンマだって、マグロだって北海道がロシアのものだったら日本の食卓は今ほど豊かではなかっただろうし日本人の食文化にも影響していただろう。

もしかしたらシェフになりたいと思った人も減っていたかもしれない。

そう思うと行かないという選択肢はもう僕の中にはどこにもなかった。

僕はことあるごとに沖縄の海や南国の海を引き合いに出すけれど、海自体が嫌いなわけでも悪いわけでもない。ただ僕たち本州に住んでいる人間は熱帯魚も熱帯の貝も好んで食べないし美味しいとも思わない。

熱帯魚は見れば目の保養にはなるけれどそこに思い入れもなければ取り立てて必要な知識もない。普段食べないのだから食文化だって薄い。美しいという存在価値があるだけだ。

今の僕はそれだけの価値では満足できないのだろう。

2日目の朝は晴天だった。

知床の春の陽気は少し暑く感じた。

気温は8度くらいだったが太陽はすでに中空にあり日差しは明るかった。

僕は前日にのんだウイスキーが頭の片隅に残っていたが気にするまでもなかった。

海沿いを走り知床ダイビング企画へと向かった。

海の反対側はギリギリまで山が迫っているので住民が普通に生活で移動する通りは海沿いにあった。

最終日、普通の道路の脇にある海ではすごいものが出てくるのだから知床はやはり普通ではない。

宿から10分も走ると黄色い建物が目に入った。

倉庫と事務所が一体化していてダイビングショップにしては大きくこの辺りではとても目立っていた。

まりちゃんは天神の街でショッピングをするかのような服装だった。

彼女が色のない建物が並びに立つとまるでフィンランドの街にいるような錯覚を起こした。

でもまりちゃんの顔の雰囲気はフィンランドというよりインドネシア系だ。

いつかムスリムの衣装を着てもらって一緒にアジア料理店でナシゴレンを食べてみたい。

福岡から送った器材は無事に届いていた。

こんな遠くまで運ばれて、マイナスの海に入れられる器材のことを考えると少しだけ申し訳ない気持ちになった。

荷物をハイエースに積み込み車で15分ほど車で走ると海のそばにある現地の施設に到着した。

部屋の中はエアコン特有のようなもわっとした熱はなく、全体的に優しく温められていた。

部屋の空気にはじめっとした湿度なんてなく、ポカポカ陽気の春の公園のような暖かさだった。

この家の前はロウソク岩という知床でも有名なポイントなのだが、流氷が近づいているということで一本目は流氷ポイントまで出かけることになった。

ドライスーツのインナーに着替える時間は常識の範囲で最大限長くしてくれた。

北海道人たちのゆったりとした空気感はゆったりとしたまゆこんぐの体に馴染んでいるようだった。

着替えてみると、襖にかけてあるインナーよりもふっくらしていた。

足は長く見えなかったし、

どこまでもどすこいまゆみだったけれど、それはそれでこの土地の空気にはあっていたし、とんこつラーメンには焼き餃子というくらい違和感はなかった。

改めて今見ると違和感がないこともないのだけれど。

どすこい。

知床半島の角の突端方向に20分ほど走るとロシアから流れてきた流氷が見えてきた。

まばらで量は少なかったけど紛れもない流氷だった。

路肩に車を止めて今回初めてとなる知床ダイビングの準備に取りかかった。

インナーを重ね着した上からドライスーツを着ると一気に汗が全身から吹き出してきた。

日差しが強い分、5月のよく晴れた志賀島で潜る時よりも数段暑く感じた。

僕はトータルでウエイト量が25キロあったので、BCとタンクの隙間にU字形をした鉛を挟んでもらった。

大人三人がかりなのは、僕がすでにBCを背負ってしまっていたからだ。

これは6キロあるので腰への負担がかなり軽減されたし泳ぎやすかった。

是非これは作り方を教えてもらって自作したい。

スノーケルは外して口とレギュレーターはしっかりとマウスバンドで固定した。これで水面もレギュレーターしか吸うことができない。

顔を水面につけるとフードとマウスバンドのほんの少しだけ出ている顎の部分がドライアイスを押し付けられているかのように痛んだ。

顔を上げると嘘のようにあったかく、つけると嘘のように痛い。

もし潜っている間ずっとこのままの痛みが続いたら間違いなく5分でギブアップしてしまうだろうと思ったが、何度か顔を水につけたり離したりしていると次第に痛みが冷たいに変わっていった。

体の感覚器官というのはいつもは隠れて見えないけれど、魚が体色を変えるみたいに環境への適応する能力が高くて驚かされる。

水温マイナスの海水はねっとりとまとわりつくような感覚があった。

GULLダブルエックスでその水を振り払いながら白瀬のP1からP2くらいの距離を泳ぐと水深は5mほどになっていた。

潜降するとすぐそこには以前に見たことがあるようなクラゲが泳いでいた。

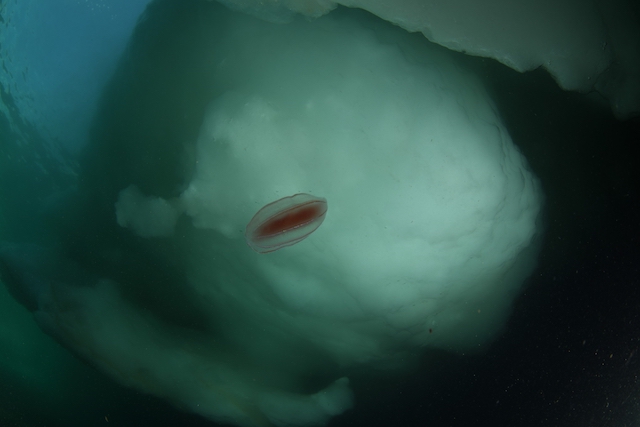

トガリテマリクラゲだ。

ウリクラゲに足が二本追加されているような形のトガリテマリクラゲはアンドンクラゲを思い出した。

毒があるのかどうかはわからない。泳ぎは意外に早かった。

流氷が近づいてくるとクリオネを見つけた。

流氷の天使と呼ばれるだけあって流氷を背景に見るクリオネは息を呑むほど美しかった。

生物の瀟洒な部分を全部集めたと言ってもいいくらいだった。

クリオネは一生懸命腕をパタパタさせながら泳いではいたが、あらゆるプロセス辿ってもどこにも行けないような気がした。

そのくらいクリオネの泳ぎは弱々しくて儚く繊細的だった。

海底は真っ白な砂地にはスジメという海藻が生えていた。

見た目通りに美味な海藻だ。さすがは昆布の仲間。

海藻ではなく「海草」であるオオアマモという寒冷地にしか生えない立派な植物も至る所に群生していた。

博多湾のアマモと比べても2回りほど大きかったので、出稼ぎにきた農家の人が育てているのかもしれない。

氷山の一角というのは本当だった。

小さく見えても実際に見ると相当に大きい。

こういうところに挟まれた状態で、流氷が動きだすと命の危険にさらされる。

まゆこんぐは言いつけを守って切れ目には入らないようにしていた。

言いつけをあまり守らない僕は穴に顔を出してみた。

流氷は水底の砂地に足を踏み込むようにしてしっかりと固定されていた。

僕は力の限りに押してみたがびくともしなかった。

おそらく固定されていなくても僕の力では流氷を動かすことはできなかったと思う。

そんな流氷が海の力で国後島と知床半島を行ったりきたりするという摂理には驚かされる。

この後、ナイフで流氷を切ってみたが文字通り歯が立たなかった。

水温はダイコンの表示でマイナス2度。

実際測るとマイナス1.8度くらいということらしいが、四捨五入されてそう表示されるらしい。

知床での最低水温だ。

マイナスでも海が凍らないのは潮の動きや海流によって水自体が動いているかららしい。

逆に港の中みたいに水が動かない場所では表面が凍ってしまうこともある。

まりちゃんは夢に見るほどまで流氷に憧れていたらしく、その情熱はマイナスの温度をプラスに変えていた。

流氷を違う角度から見るために表層部に移動することにした。

すでにクリオネが1匹浮上していた。

水泳の下手な子供がクロールするように泳いでいた。

その姿は静かで非現実的で美しかった。

これだけ泳いでもミジンウキマイマイという同じような貝の仲間を1匹食べれば1年は生きていられるらしい。

ミジンウキマイマイは同じところにいたのだが今回誰も写真に撮れていなかったので、個人的に図鑑で調べて欲しいと思う。

クリオネとはまた違った美しさと面白さがある。

現地の方によるとクリオネはここ1週間以上ほとんどいなかったらしいのだが、このダイビングではクリオネがたくさん戻ってきていた。

一言で言えば運がいいのだろう。

大ちゃんはその運の良さを丁寧に切り取りながらカメラの中に収めていた。

表情はいつもの冷静さを保っていたが内側では興奮していたように見えた。

まりちゃんは都会の女子とは思えないほど一片の曇りも見せなかった。ただ黙々と留保なく流氷と向き合っていた。

時折、流氷に寄り添いながら口元を少しだけ緩めて「ねえねえちょっと流氷さん。あなたの綺麗な体を触ってもいい?」と話してかけているようだった。

普段あまり感情を見せないまりちゃんも流氷には心を開いている姿は珍しかった。

いつもこのくらい開いてくれていてもいいのだが。

流氷の上部にはシンカイウリクラゲがいた。

芯が赤くて干し柿みたいだった。

淵の部分は空港の滑走路のライトのように順番に点滅していた。

ここで流氷の成り立ちを簡単に説明してみる。

知床に流れてくる流氷とはロシアと中国の国境を流れる栄養豊富なアムール川の水が海に流れ出て、薄められた「海水が凍って」できたものだ。

春になってこの流氷が溶け始めると氷の中に閉じ込められた潤沢なプランクトンの種が知床に落ちる。

すると深層に隠れていた魚たちが浅瀬に戻ってきて賑わいをみせはじめるのだ。

知床の海の重要な器官である流氷は光のコントラストが美しすぎて寒さを全くといっていいほど感じなかった。

ここは本当にマイナスの海なのだろうかと疑ってしまうくらいに。

表層部楽しんでいると、突然親指と人差し指の先端がペンチでギリギリをつままれているような痛みに襲われた。

気のせいかと思っていたがそれはどんどん激しくなっていって指の感覚が薄れてきた。

その痛みは我慢できないほどでもなかった。

でもこのまま後30分放置したら危ないだろうという感覚に達したとき、ちょうどエキジットの時間がきた。

陸上は相変わらず圧倒的な光が海と大地を照らしていた。

その光に照らされた雪の斜面を歩いているうちに痛みは薄らいでいった。

大ちゃんは僕が志賀島の春先に使う3.5mmのジャージ素材のウインターグローブを使っていた。

上がってきてからいつもの調子で「まじで痛かった」と言っていたが、誰よりも痛みは大きかったはずなのに、あの程度の感想で済むというのは本当にすごいことだった。

次はきちんとしたグローブをレンタルしたいと言ってきたが、大ちゃんなら無理すればいけそうな感じもあった。

もしかしたら志賀島の2月でも軍手でいけるかもしれない。

今のところダイビングで凍傷になった人はいないのかとスタッフの人に尋ねてみたが、一度もないとのことだった。

上がって数分もすれば痛みはすぐに引いてしまったのでおそらく本当のことなのだろう。

つまり指が痛くて上がってしまうと後悔する可能性が高い。

だからできる限り我慢した方がいい。

そのためにはどうにかして指をあっためる方法を考え出さなくてはならないのだが、僕はいい方法を思いついてしまった。

アイデアはいつだって雪のように舞い降りるのだ。

一旦施設に戻ってお昼ご飯を食べた。

現地のスタッフの方が丁寧にさっき見つけた生き物を教えてくれた。

生物に対する詳しさと真摯さは、モテたいために愛想ばかりを振りまくリゾートのインストラクターとは大違いだった。

そしてこれから見る生き物についても教えてくれた。

そうしているうちに僕たちはすっかり元気になった。

元気になったついでに、知床流氷ダイビングの草分け的存在であり、プロカメラマンでもあり、知床ダイビング企画の社長でもある関さんと記念撮影をお願いした。

関さんは博多美人らのお願いにすこし照れているようだった。

並んでみると皆、同じような身長で同じような体型だった。

どんな体型をしていようと本人たちの勝手なんだ。

そんなことを言うのはやめよう。

施設のすぐそばには羅臼では有名なロウソク岩があり、

この岩の下は広がる海は栄養分豊富でたくさんの生き物たちの営みが見れるポイント。

崖の下にはあらかじめタンクやウエイトといった重たいものを現地スタッフの人たちが運んでおいてくれた。

僕らはセッティングさえすれば背負わせてもくれるし、グローブだってつけてくれる。

まゆこんぐのスムーズなエントリーは現地のスタッフの協力あってのことだった。

どこまでも親切なスタッフの方には感謝しかない。

ただ急いでマスクなんかを付けてもらうと斜めに傾いてしまうことがあるのはご愛敬だ。

こちらの海は海藻が多くていかにもプランクトンが多そうだった。

ウミグモが泳いでいた。クラゲのようにふわふわと泳ぐ姿は愛らしい。

陸上のクモより気持ち悪さは少なかったし、綺麗に撮ってタクシーのドアなんかにプリントしておけば新たにクモファンが増えそうなクモだった。

もし誰もファンにならなくてもたつぼうなら夢中で撮りまくるだろうけど。

ヒトデに拘束されている可哀想な魚がいた。

裏側からみた感じはカジカっぽいが、正確にはなんの魚なのかはわからなかった。

志賀島にもいるイトマキヒトデがこんな寒い海でも元気にやっているのを確認できたのは嬉しい誤算だった。

頭をかじられたカレイがいた。

スナガレイかマコガレイのどちらからしい。

どっちでもいいけど早く手当てをしてあげたかった。

そのかじられた部分はもろにこの水温を感じとっているかもしれない。だったらいっそのこと穏やかにしてあげたくなる。

過酷な環境に耐えるだけでなく、熾烈な生き残りをかけた戦いにも勝たなければここでは生きていけない。

これはシマゾイだ。

本州のカサゴに似ているがこちらの方が精悍な顔つきに見える。

優しい顔つきのメバルもカサゴもこの海では生きていけない。

そしてこのダイビングで一番驚いたのは体長幅が2mくらいありそうなミズダコだ。

同じ大きさのタコが2匹岩の隙間に隠れていた。

オスと思われる方が体の下に差し込んでいた太い足を一本伸ばしてこちらに向かって威嚇してきた。

同じく太い足を持ったまゆこんぐでさえ引っ張り込まれたら勝ち目はない。

僕たちはそっと見て、そっと離れた。

水深21mの砂地に降りるとイッポンテグリにそっくりのクマガイウオがいた。

イッポンテグリはネズッポ科。クマガイウオはトクビレ科という種類に分類されているので全くの別種である。

似たような同じ種にはアツモリウオがいるが、体色は赤を基調として派手な魚だ。

さっきの部屋にはさかなくんが知床に潜りにきた際に書いていった「地味なクマガイさんと派手なアツモリさん」のイラストが飾ってあったのを思い出した。

クマガイウオには顔の前に尖ったツノがありそのツノでエサを探していた。こんな冷たい砂地のどこにエサがあるのだろうか。

そういえばトクビレ科の魚たちを図鑑で調べてみると寒いところにいるものばかりだった。

トクビレ科のどれかでも見たい人はドライスーツを着て潜れないと天然の生態を見ることはできないのである意味で硬派な魚だ。

ここからは見たことも聞いたこともないウミウシを並べてみる。

ナナカマドウミウシ。

名前の由来は北海道の樹木ナナカマドから来ているらしいが、ナナカマドってどんな木なんだろう。

シロホクヨウウミウシ。

刺激を与えるとアメフラシのような液を出す。

ヒトデの餌になっているらしいが見た目によらず、泳いで逃げるらしい。

でも小夏に見つかったら多分逃げ切れない。小夏から逃げ切るには水中で時速10キロ以上のスピードが必要だからだ。

シロホクヨウウミウシはそんなに早くに泳げれるフォルムはしていなかったけどもし逃げ切ったら表彰してあげたい。

オショロミノウミウシ。

上の二つはこれまで見たウミウシのどれにも似ていなかったが、これだけはサガミミノウミウシに似ていた。

どのウミウシも名前の響きは北海道を思わせる。

きゅう会長とコンバット副会長はどのウミウシを好きになるのだろう。

このウミウシを見ている最中、レジェンドを使っていた大ちゃんのセカンドステージからペットボトルを振りまくった炭酸水のように空気が溢れて出てきた。

そういえば勢いよく吸うと凍結する恐れがあると現地のスタッフに言われていたし、寒冷地仕様でも中圧値を調整しておかないとフローする可能性があると久住呂さんにも言われていた。

僕も大ちゃんと同じレジェンドで同じ設定で遠慮なくスースー吸っていたのだが凍結しなかったから全部が全部凍るわけではないらしかった。

凍結の80%はセカンドステージで起こるらしいが女の子たちがレンタルして使っていたシャーウッドのレギュレーターは凍結してエアーがフローした場合はセカンドステージの真ん中にある板に舌をつけて温かい息を「ハァ〜〜」と手を暖めるように出せばおさまるらしい。

だがレジェンドにはそんなものはない。

凍結した時の解決策はいさぎよく上がるだけだ。

大ちゃんはこのサイズ感がちょうどいいオショロミノウミウシを撮りたかったらしく本当に悔しがっていた。

でもまあそれもダイビングの面白さ。

大ちゃんが浮上した5分後にエキジットの時間が来たので失敗した唐津焼きみたいなアカボヤを見ながら僕らも浮上した。

僕はこのダイビングの後、いきなりお湯の中に手を浸けてしまったせいで指がペンチで引きちぎれるほど痛かった。

冷たくなった手というのはゆっくり戻していかないと霜焼けになることを健康担当のふじこが教えてくれた。

当然知っていると思っていたのか後からになって聞いたのだがもっと早く聞いておけばよかった。

その日寝るまで突き指をしたみたいに痛かったから。

宿に戻って湯船に使ると全身の血流が一気に戻ってきた。

それと同時に風邪をひいたようなダルさに襲われた。指もまだジンジンとした継続的な痛みが残っていた。

そういえば現地のスタッフの人たちは僕たちほど指は痛くないと言っていた。

こうやって厳しい寒さに体を慣らしていけばいいのだろう。是非慣れてみたいものだ。

知床は陸上も厳しい。そんな厳しい自然の中にもたくさんの動物たちが生きている。

日が暮れる時間にエサを求めて現れる絶滅危惧種の「シマフクロウ」を見にいくことにした。

この川は羅臼で唯一上流にダムのようなものがなく、時期がくると鮭が元気に登ってくる。

それを求めてヒグマが普通に川へりを歩くらしい。

川の前には小道を挟んでワシの宿と呼ばれる民宿の隣に細長いプレハブが立っていた。

そこはしっかりとした暖房が効いていたがフクロウが現れると窓を全開にして観察するらしい。

目の前には川が流れており、川の真ん中には石を積んで作ったイケスがあった。

天然のイケスにはヤマメが15匹ほど入っていた。

シマフクロウは日暮れになるとヤマメを求めて山から飛んでくる。

その瞬間は大ちゃんが300mmレンズで狙い撃つ予定だ。

あとは部屋を暗くしてお茶を飲みながらひたすら待つ。このサービスは3000円。

高いのか安いのかよくわからないけれど、このままフクロウを朝まで待ち続けてもいいとのことだったので宿代と考えれば安いかもしれない。

完全に日が暮れて30分。

今日のダイビングのことを振り返っていると施設のおばちゃんがイケスのそばにある木に一羽のシマフクロウを発見した。

音もなく飛んできたのだろう。僕たちは気がつかなかった。

これはオスでまずは1匹ヤマメを捕まえて、子を抱えたメスがいる巣に持ち帰るらしい。

このフクロウは毎日来ているはずなので、敵なんていないことわかっているはずなのに神経質で警戒心が強い少女のようにそろそろと川原に降りてきた。

シマフクロウはまずイケスの中にヤマメがきちんと保管されていることを確認した。

シマフクロウは、フクロウらしく音もなく正確にヤマメを仕留めて、

そのまま山の方へ飛び立っていった。

このシマフクロウを見たのはトータルで5分ほど。

このまま何ごともなく3時間が過ぎ、21時になった。

シマフクロウの観察日記を見るとここ最近の行動形態はもう一度ヤマメを取りに戻ってくるのは夜中の3時になっていた。

僕の体はすでにくたくたになった靴下のようになっていた。

明日もダイビングがあることだし、僕らは21時30分であきらめて宿に戻ることにした。

帰りに白ちゃん夫妻がいる羅臼川に立ち寄った。

あいからわず仲良く泳いでいたので、コンビニで買った食パンを橋から落とした。

川に落ちてふやけた食パンを二羽で美味しそうにぱくぱく食べていた。

ついでに大ちゃんもエサとして買ったパンをぱくぱく食べていた。

でも僕があげたおかきは食べてはくれなかった。川の上流から流してふやかしても食べてくれなかった。

つまり白鳥は小さくても、硬いものは食べないのだ。

謎が解けてスッキリしたのでNO.3へと続く。

RIO