この日は、立神岩に潜る予定でしたが、捨て瀬すらもこんな状況。

消去法的に家康ポイントにきました。

向いには加部島があり、風とうねりをさえぎってくれます。

自然の港湾になっていますので、ここが秀吉の朝鮮出兵の起点になりました。

ラム&よっぴーチームの様子。

※以下のブログ写真はふたりが撮ったものを使用しています。

潜行。

よっぴーオモリが重くてストン。

でも1本目なので最初はちょっと重くしておいて、あとから調整してもいいですね。

インナーを変化させる春の海。

随時ウエイト量をメモしておくといいでしょう。

昨年のメモが今年に生かされます。

まっすぐ砂地に降りていくと、放射線状に伸びたセイヨウツツボヤ。

りんごのような形をしています。

最近流行りの現代アート風。

魚がいるとさらにアート。

アナハゼの子供ですかね。

そしてお馴染みのサナダユムシ。

全長数メートル。

よく見ればこちらも現代アート風です。

砂地にいたミズタマウミウシ。

僕はフジタウミウシと教えていました。

このあと、続々とミズタマウミウシが見つかるのですが、すべてフジタウミウシと教えていました。

フジタウミウシと教えていたミズタマウミウシは合計20匹は見つけたと思います。

こんなにいることないですよね。

シロウミウシよりもミズタマウミウシの方が目につきました。

数見てみるとミズタマウミウシも微妙に違いますよね。

斑点の大きさも違いますしね。

クロコソデウミウシもいました。

捨て瀬よりも数は少ないですが、今年はかなり多いですね。

18mの岩場に行くとオオクチリュウグウウミウシとミズタマウミウシがいました。

ミズタマウミウシが多すぎて、ミズタマウミウシに目のピントを合わせなくなってきました。

むしろ、ミヤコウミウシに感動しました。

ヒカリウミウシもあちらこちらにいました。

くねくね泳ぐ姿はミカドウミウシに負けていません。

堤防を超えてどろっとした砂地にいくと、ホソハラスエラウミウシがいました。

今年は水温が低いので、ウミウシがあたり年ですね。

よっぴーだけが見たトゲトゲウミウシ。

まだいるんですね。

これから増えていくのかな。

2本目の最後は潮がひいていたので一回浮上しました。

ふたりに堤防の天井に生えている「赤のふわふわ」を見せてあげました。

「気持ちわるい!気持ち悪い!気持ち悪い!気持ちわるい!気持ち悪い!気持ち悪い!」

とラムちゃんは叫んでいました。潜在意識的な生理的最上級嫌悪感。

みなさんも潮が引いたときに一度みてみてください。

あまり見ない光景ですので。

注意点としては、春、夏の大潮で最も引いた時間帯にそーっと頭を出すことです。

ちょっとでも潮が高いと頭をぶつけますのでね。

でも、潜ったらすぐに忘れたようでよかったです。

店長&とっくん&ツムツムチームの様子

※以下のブログ写真は店長が撮ったものを使用しています。

最初のうちは潮が高くて通路からも潜行可能でした。

店長チームもサナダユムシを見ていました。

透明度と海の美しさだけを求める系のダイバーには見れない生き物です。

海の生き物というのは、どろっとしていたり、濁っていたり、ゴミがいっぱいあったりするところが好きなやつがいるんですね。

そしてやはりミズタマウミウシ祭りです。

今なら誰でも簡単に見つけられます。

今日の晩にでもハッチアウトしそうなタツノオトシゴのオスです。

メスは産むだけで、育てるのはオスの役目です。

春はイカの卵も見られます。

これはヤリイカです。

これはアメフラシの卵です。

春は卵の季節でもあります。

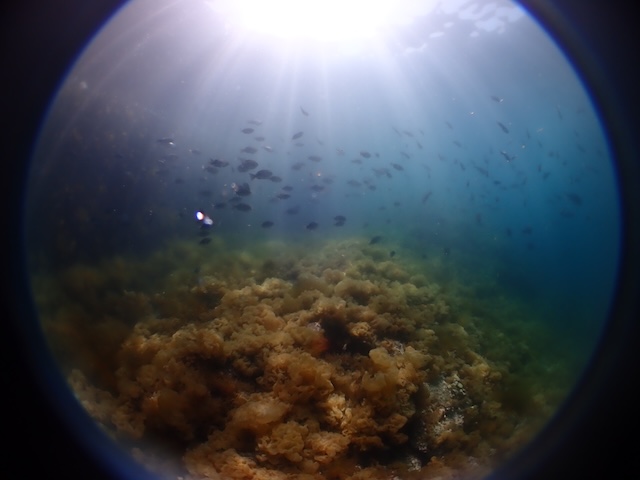

堤防の下には小型メジナが群れていました。

ここにも大きなヒカリウミウシがくねくねしていました。

いつもひとりで練習しているツムツムも楽しんでいました。

エサに群がるウミウシたちもいました。

よくみるとミズタマウミウシも混ざっていました。

食欲旺盛ですね。

あと1週間もしたら大きなミズタマウミウシがごろごろいるんでしょうね。

カゴカキダイも出てきたので間違いありません。

春は食欲の春。

唐津の施設は貸切で、チェリーも貸切でプライベート空間。

定番のラーメン、うどん、カレーうどん、焼きそば、おにぎりをみんなで頼みました。

ちょっと前までしまっていましたが、これからはしめずに開けまくるそうです。

ひとつアドバイスとして、あたたまりたい方は普通のうどんがいいです。

あたたまりより腹一杯にしたい方はカレーうどんがいいです。

なぜなら、カレーうどんにはおにぎりが一個サービスでついてきます。

そして、だし汁に溶いてないカレーのルーがどっさりかかっています。

液体スープではなく半固形スープのカレーうどん。

血糖値が爆上がりして、食ったなあという感覚が味わえると思います。

最後はめぐ&まゆこんぐのDM先輩後輩コンビの様子です。

※以下のブログ写真はまゆこんぐが撮ったものを使用しています。

めぐはカメラ忘れました。

家康は縦に大きく上る海藻があまり生えていないのが特徴ですね。

岩に張り付いている海藻が多いですね。

ヒョウモンダコです。

色が変わるともっと綺麗です。

ヒョウモンダコって水温が16〜20℃くらいの時期によく見られる気がします。

サクラミノウミウシもいたようです。

4月頭の白瀬にたくさんいたウミウシですね。

覚えていますか?

ミズタマ交接も見れています。

「じゃーん」っていう効果音が似合いそうです。

背景を暗くすると立体感でますね。

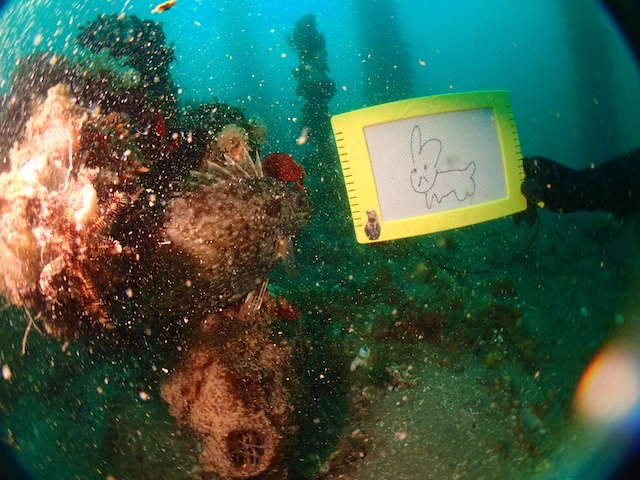

普通に撮るのもいいですが、虫の目レンズを使って撮ると生物の世界観が表現されやすくなります。

虫の目レンズはワイドレンズと違って、小型で軽量なので女性にも扱いやすいレンズ。

ふちが丸くなることで自然と被写体に意識が向かいます。

ライティングもやりやすいですね。

めぐは腎臓にやさしいチュールを見つけました。

魚の腎臓にもやさしいのかな。

DMの先輩めぐのユーモア。

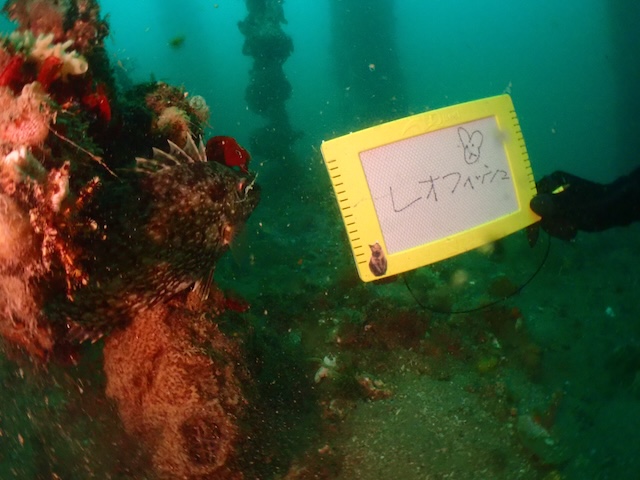

アイゴを「レオフィッシュ」と教えました。

アイゴは英名で「ラビットフィッシュ」と言います。

口元がうさぎ🐰みたいだからです。

意味がわかってなかったようなので、絵に書いて教えました。

まゆこんぐはアイゴとうさぎが結びつかなかったので、このウイットに富んだユーモアは闇に葬られました。

ダイビングって知識がないと楽しみや喜びを共有できないひとつの事例でした。

子供メジナもたくさんいました。

これが大きくなると梅雨グロになります。

ダイビングワールドという雑誌がお店にありました。

読んでみるとその雑誌は水中写真に特化していました。

素人カメラマンが撮影した水中写真を集めてグランプリを決めたりしているような内容の雑誌です。

たしかに写真はどれもこれも綺麗で見応えはあるのですが、何十年前から撮られ続けている被写体ばかりで、

クロダイ、メジナ、イスズミ、アイゴ、ボラ、カレイ、ヤズなどのような日頃僕らが見ている魚たちの写真は1枚もありませんでした。

僕が思うに同じような被写体ばかりを雑誌に載せるのは、作家が、同じ内容を、言い方を変え、カバーを変え、タイトルを変えて出版するのに似ています。

同じような被写体ばかりだと、やがて飽きもきますから、機器に頼って写真の雰囲気を変えていくしかなくなります。

現在、発売されているダイビング雑誌はダイビングワールドしかないみたいですが、固定概念を覆すような面白い雑誌にしてもらいたいものだなあと思いますね。

最後は、とっくんが買ってきてくれた加部島特産の甘夏ゼリーで癒されました。

楽しい春の海はまだまだ続きますよ。

RIO