知床3日目の朝は曇り空だった。遠くの空が鈍い灰色に染まり知床の海と同色の色を放っていた。

風は前日とはちがい、冬芽を待つ樹木たちの眠りを妨げるかのように揺らしていた。

でも樹木たちは目を覚ます気配はなかった。目を覚ますにはまだ早すぎるのだ。それは冬眠を必要とする動物たちにも言えることだった。

ふじこは朝の準備に必要な時間を計算してかけてあったアラームの時間よりも先に目が覚めた。

普段からアラームよりも先に起きるのでふじこにとってアラームは掛け捨ての保険のようなものだった。

ふじこは隣に寝ているまりちゃんを起こさないように廊下に出た。

知床の山はまだ5時30分になったばかりだというのに夜の気配はどこにもなかった。

しかしそれは冬眠を必要としない動物たちを起床時間までに見つけたいふじこにとっては好都合だった。

みんなが起きてくるまでにはまだ1時間以上もあったからだ。

ふじこが動物を見つけるときには視界の中にある種の違和感を探しだすことから始まる。それには幅広い視野を持った広角な目が必要となる。

ある部分に違和感を感じとったら今度は望遠な目に切り替え、目を凝らしそこに含まれている正体を突き止める。

それは時間がない時に広い図書館で素早く目的の本を探すのに似ていた。

実際にふじこはクラスにいた誰よりも必要な本を短時間で探しだす能力に長けていた。

そのように素早く本を見つけ出す能力は大抵仲のいい同級生のために使われていて、決して自分のために使われるのものではなかった。

ふじこが好きな本を探す時には新茶のお茶の葉の香りを吟味するようにゆっくりと探したいからだ。

ただ動物に関しては違った。誰のためでもなく自分のために見つけたかった。

野生動物との出会いはなんであれ、頭蓋骨にドリルで穴を開けて濃厚なカスタードクリームを流し込まれるような甘く濃密な麻痺を起こした。

それは実際に甘いものが受け付けなくなるほどの刺激だった。

ふじこは口を真っ直ぐに結んで木の枝に視線を戻した。

ドラマ北の国から83冬で蛍の母親の令子が帰ってこなかった時、1羽の白い小鳥がやってきて蛍の肩に止まったシーンをふじこは思い出した。

その小鳥は寒さに震える蛍の孤独を紛らわせてくれた思い出に残るシーンだった。

もしそんな風に私の肩に止まってもらえれば蛍よりももっと美味しいご飯をあげるのに。

その時だった。針のような細く尖った枝にとまる1羽の黒い鳥を見つけた。

正確には黒地に白い模様があったが遠目には黒に見えた。

手のひらに乗るくらいのその鳥は黒い羽を上下に振ってダンスをしていた。

じっと眺めていると向こうもこっちを覗き込んでいるように見えた。

ほどなくしてその鳥は海の方へと飛んでいった。

その後、どのような鳥も姿を現さなかった。

僕は朝食の時、ふじこから野鳥がいたことを教えてもらった。

僕はそんなことはもちろん知らなかった。その頃僕はアラームもかけずに意識の泥の底に沈んでいたのだから。

ふじこのその洞察力と集中力をもってすれば今すぐにでも敏腕ネイチャーガイドになれるだろうと思った。

後になってさっき見つけた鳥はエゾコゲラという種類の鳥だということも教えてくれた。

その鳥は北海道では珍しくない種ではあったが、実際に見たこともない小さな鳥を広い木々の中からどうやって見つけることができるんだろうと僕は不思議に思った。

最終日のダイビングは二本ともロウソク岩で潜ることになった。

流氷が知床から離れてしまって小さなかけらのような流氷しか残っていなかったからだ。

流氷フリークのまりちゃんはそれでも行きたかったと思うのだが、まりちゃんはチョコレートを食べて気持ちを切り替えていた。

女の子にとってチョコレートという食べ物はある種の精神安定剤のような役割をもっているんだろう。

ロウソク岩のポイントはビーチダイビングではあったが、水中地図を見る限りではまだまだ広いようだった。

昨日はごく一部の区域しか潜っていない。いわゆる慣らしのダイビングだ。

今回はある程度泳いでしっかり生物を探すことになった。

ガイドさんへのリクエストは、ナメダンゴ、ホテイウオ、アバチャンという簡単には見れない系の生物をお願いした。

ガイドさんは目尻に小さなシワを寄せながら「それらが全て見れるというのは今から虹が出てくるより珍しいことです」と言った。

すでに0度近い気温だったがインナーのおかげで寒さは感じない。むしろ少し暑く感じるくらいだった。

そして今日は手の痛みを解消するべく秘密兵器のバブを持ってきていた。

体は寒くないのだから手さえ防御できれば知床ダイビングは快適なものになる。

僕らは昨日の夜にコンビニを3件はしごしてバブを買っておいた。

片手に1個づつ入れておけば炭酸ガスが溶けて手を暖めてくれるという算段だ。

僕はバブより一回り大きなメディキュアを入れることにした。

昨日とは違う方向からエントリーした。満潮で浅瀬がなく1m先では水深4mほどあった。

僕はフィンを履かずにそのまま水面に浮かんだ。そこでフィンを履いた。

意外に手間取ったので、ここではジャイアントエントリーが正解だったかもしれない。

全員の準備が整うまで水面で待っていると僕の右脇腹に妙なものを感じた。

それは湿気といったものではなく温度を奪っていくことができる実際的な力を持った湿度だった。

3mほど潜ると脇腹の辺りに痛みが走るようになった。

水没だ。

水が入ってくる位置はプラスティックのファスナー部分だった。

これだけ冷えた水であればわかりやすいものだ。

僕は水中でガイドさんにそのことを告げた。

マスク越しに心配しているのがわかった。

黄色い方のガイドさんに「大丈夫?自分で上がれる?」と聞かれたので、僕は上がれると言った。

ドライスーツのスライダーを開いていると右脇腹のところで止まった。

予想通りファスナーの務歯一つが折れていたが、強く引くとパキっという音がしてスライダーは動いた。

僕の右半身の脇腹から膝元まで、横からバケツの水を一杯かけられた人ように濡れていた。

僕は全てのインナーを脱いでハンガーにかけ、ストーブの上の物干しにかけた。

パンツまで濡れていたので民宿に帰り新しいパンツに履きかえた。

海水はパンツの半分以上を浸食していた。

あのまま潜っていたら僕は今頃どうなっていたのだろうと思うとゾッとした。

それにしてもまゆこんぐはいつもほっぺが出ていたが寒くなかったのだろうか。

正面から見ると普通ではあるので大丈夫なのだろう。

僕がいなくなった後、まもなくしてレア生物「アバチャン」を発見した。

アバチャンはフィンでちょっと蹴ったらどこかに飛んでいってしまいそうなくらい軽い枝にとまっていた。

アバチャンは正式な和名である。

ニックネームではない。

クサウオ科の仲間で普段は深海に住んでいて、この時期このような幼魚が浅瀬で見れることはまずないらしい。

関さんが撮ったアバチャンの写真が宿の廊下に飾られていたのを見てふじこが見たいと言っていたのだが、まさか見れるとは思っていなかった。

図鑑で確認すると生魚は透明のナマコのように見えたが、生魚はもちろんのこと幼魚も見ていないのは僕だけだった。

これはヤギウオだ。

昨日見たトクビレ科の魚で一見ヘコアユに見える。

ただヘコアユのように逆さになって泳いでいるわけではなくアオヤガラ のような泳ぎ方をする珍しい魚だ。

ガイドさんが岩のうえにいる生物を教えてくれた。

ナメダンゴだ。

ナメダンゴはコブ状の突起を持ったダンゴウオだ。

玄界灘で見れるダンゴウオの10倍の大きさがあった。

寒いところが好きなダンゴウオも、さらに寒いところにいけばトゲが生えるのだろうか。

トゲがある分、玄界灘のダンゴウオよりも愛嬌があった。

知床半島のエースホテイウオだ。

でっぷり太った猫のようだ。

猫みたいに隙間に入ってお昼寝中だった。

ホテイウオもダンゴウオ科の魚で40センチくらいまで成長する。これは25センチくらいだろうか。

これはクロガシラガレイ、だと思う。カレイは模様でしか見分けがつかないので見分けがつきづらい。

魚の見分け方講習で問題にカレイを出したらプロだってわからないかもしれない。

クロガシラガレイは知床半島に多いカレイだが、カレイという魚はどの種も寒さに強く夏にカレイを見ることはあまりない。

逆にヒラメは寒い時にはいなくなる。カレイと見た目は似ていても食べる物も出てくる時期も違うから魚は面白い。

知床三本目にして50分以上潜ったサンライズっ子たちにバブの効果はどうだったのか聞いてみた。(ビジターの平均は30分前後)

するとみんなの感想は一致していた。

「手がピリピリしてものすごく痛いのに全然あったかくない」だった。

まりちゃんは手が痛すぎて上がろうと思ったくらい痛かったらしい。

でも上がるのは嫌だから死に物狂いで我慢したとのこと。

いい案だと思ったんだけどな。

女子四人からは声を揃えて、「緑に変色して全然落ちないし、バブ臭いし、手袋の中で当たって痛いし、逆に寒く感じたし、ピリピリしたし」と散々な言われようだった。

僕の反論意見としては途中で海水をがっつり入れたらどうだったのかということだ。

水を入れてマイナス2度が、2度上昇して0度になっても寒さのレベルはそれほど変わらない。

それ以上に手が痛い方がストレスだという答えが返ってきた。

なるほど。

しかもマイナスの海でバブがきちんと溶けるという確証もない。

なるほど。

これは自分で確かめてみるしかない。

ZEROのドライをレンタルして再挑戦だ。

フードもZEROを借りたので皮膚のどこにも水は触れなかった。

昨日の二本目は自分のフードを使っていたので、おでこのあたりが少し出ていた。

その時はかき氷を3杯くらい一気に食べたより激しい頭痛に襲われた。

僕のフードは少し小さいのか、かぶると顎かおでこのどちらかが出るのだ。

困ったものだ。

まりちゃんは知床で50本記念ダイブを迎えた。

フラッグは以前に50本記念の人たちのために共通で使い回すように作っていたものを、まりちゃん仕様に変えたものだ。

まりちゃんはもう一度流氷ダイビングをしたいと言っていた。その時にもし100本記念できたら素敵だ。

同じように結んでみる。

しかしこの海ではいつものようには結べない。

当たり前の作業が当たり前ではない。この海は初心者お断りの海だからだ。

そういえばまりちゃんは顔はどこも出ていない。

そしてクノイチに見えなくもない。

僕はバブを片手に2個入れていたが水を少し入れてもほとんど溶けていなかった。

ピリピリもなくただ邪魔な固形物が手のひらを占領していただけだった。

バブ作戦は失敗だったのかもしれない。

一度、志賀島で試す必要がある。

来年の知床ツアーまでに手問題を解決しておかなければいけない。

水深が20mある砂地に降りると僕のドライスーツに異変が起きた。

ドライスーツのバルブを押してもないのに体が膨らんできたのだ。

体全体が浮き上がってきたので肩の排気バルブから空気を抜いた。

それでも体はバルーンのように膨らんだ。

ドライスーツのバルブが凍結したみたいだった。

肩の排気バルブから空気を抜き続けながら泳いでいると5分ほどで収まってきた。

途中、僕もナメダンゴとホテイウオを見ることができた。

大きさに問題はないがキンキンに冷えている水の中ではどうも目のピントが合いづらい。

これはなれるまでに少し時間がかかりそうだ。

これはオニカジカだ。寒冷地に生息するカジカだ。

目が飛び出ていたし模様が鮮やかだった。

玄界灘にいてもおかしくないが、玄界灘では生きていけない。

冷たくないと生きていけないという内臓の器官がどこかにあるのだろうか。

そんなことを調べている学者はいないのだろうか。

エゾメバルだ。目が大きすぎなくてスマートなメバルだ。

エゾという響きは手放しでカッコ良く聞こえる。

もし北海道に引っ越したらあだ名はエゾリオにしたいと思った。

目がはっきりと見えるウミウシ?を見つけた。

なんていう名前なんだろうとスタッフの人に聞いてみた。

すると「それは名もなきウミウシなんですよ。だから名なんて聞いてはいけません」と返ってきた。

これだけ特徴があるんだから名前くらいあるだろうになと思った。

???

名前はなんだろうか。昨日見たミツクリエビに似ていたが、僕にはエビというよりオキアミに見えた。

後から調べてみると「クラタモエビ」だった。

モエビはどれも半透明なので半透明のエビらしきものはモエビを疑った方がいいということだ。

これは一見ユビウミウシに見えるがスギノハウミウシだ。

正確にはスギノハウミウシ属である。

色も大きさもユビウミウシそのまんまだ。このウミウシもユビウミウシと同様、北海道ダイバーに人気が薄いのだろうか。

聞くのを忘れてしまった。

でも人気があるかどうかなんて、このウミウシにとっては知らない人たちが勝手に美人を決める大学ミスコンのようだなと思った。

オニカジカの卵もあった。

ビーズのようだった。

いや小さい巨峰にも見える。小さいと巨峰ではない。

ブルーベリーだ。それが一番しっくりくる。

ミズダコを見た直後、水深16mで僕のレジェンドのセカンドステージからエアーが吹き出した。

ドライバルブが一回でも凍結するとセカンドも凍結しやすくなるらしい。

残圧系の針が目視でわかるくらいに減っていった。普段感じない恐怖のようなものを感じた。

ゼロになったら水面でBCを膨らませることができるのか。

でもその心配は要らなかった。

二人いた一人のスタッフの方が僕の横にピタリと寄り添い安全に浮上させてくれた。

10分後、みんなも上がってきた。

僕と一緒に上がってくれたスタッフの方はすぐにサポートに向かっていた。

僕は借りたZEROのドライの生地が薄かったせいで体が冷え切っていたので手伝いができる状態ではなかった。

一人小屋まで戻ってドライを脱ぐだけで精一杯だった。

ここで働くインストラクターは本当にすごいと思った。改めて尊敬してしまった。

そして、女子たちは開口一番、「バブは入れない方が全然暖かいわー!」と話しあっていた。

やれやれ。

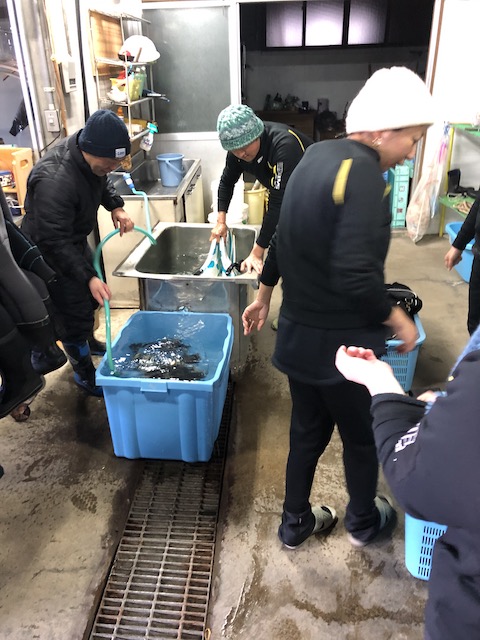

終わった後に知床ダイビング企画の倉庫で器材を洗った。

ここでのドライスーツメーカー率は100%ZEROだった。

あの着づらかった青白ドライの修理はせずに、ここに置いて帰ることにした。

もしかしたら修理されて初のモビーディックスーツが知床で活躍するかもしれない。

そして僕もZERO信者になってみようかと真剣に考えた。あの3本指グローブは本当にすごかったから。

僕らの器材は外に干しても凍るだけなので、保温された乾燥室に入れた。

翌日にはホカホカに乾いていた。

1日の締めは無料で入れるクマの湯温泉で体を温めることにした。

知床横断道路を15分も走るとクマの湯温泉が見えてきた。

対岸には10頭くらいのエゾジカがこちらを見ていた。

車を停車すると一斉にエゾジカたちは山の方へと逃げていった。

ここで僕らが見ていたことを、後に温泉で出会ったおじさんに「何を見ていたの?」かと聞かれた。

僕はエゾジカを見ていたと答えるとそのおじさんは「そんなに鹿が珍しいのかね」と答えた。

ここでは角が立派なエゾジカも金色に輝くキタキツネも野良ネコくらいの扱いなのだろう。

おじさんたちは温泉で鹿を撃った話をしていたから、もしかしたら鹿は僕らを猟師だと思ったのかもしれない。

知床横断道路は4月末まで通行止め。

この道路を使えば半島の向こう側にあるウトロまで2時間かかるのが50分で行くことができる。

景色も良いらしいのだが、雪が深く熊も出るらしい。

知床はアイヌ語で「シレトク」と言い、大地の行き止まりを意味する。

知床はいつの時代もシレトクなのだ。

通行止めの手前には橋がかかっていて、渡ると温泉が見えてくる。

このまゆこんぐの写真はつやつやした博多美人に撮れていた。

サンライズのバラドルとしての不動の安定感がある。

そんなまゆこんぐの管理栄養士の試験に合格した。

おめでとう。

バラドルでもある程度の知能指数は必要だ。

でもこれでステージに上がる準備ができた。

がんばれまゆこんぐ。イケイケまゆこんぐ。

橋を渡ると掘立て小屋のようなクマの湯が温泉が見えてきた。

僕の好きな硫黄の匂いがあたり一面を覆っていた。

女湯は囲われているが、男湯は剥き出しの露天風呂となっていた。

おそらく男湯というカテゴリーではなく混浴ということなのだろう。

女湯の扉を開けると天井などなかった。木の板で柵を作っただけの簡易的な温泉だった。

一昔前はここも男湯みたいに解放されていたんだろうとまゆは思った。天井がないのだから気温も外と同じマイナス2度だった。

まゆは薄暗い脱衣所で全ての洋服を脱いだ。

一枚づつ丁寧に脱いだせいか最後に身につけていたペコブラを外してカゴに入れた時にはすでに体が冷えきっていた。

何も身につけていないと急に柵の向こうが気になった。柵一つ隔てて裸の男たちがいる。そう思うと胸の奥が息苦しくなった。初恋の時とは違う種類の息苦しさだった。

まゆはそんな非現実的な戸惑い振り切るようにして湯船の方へと歩いた。

幸子さんとまりさんとふじこさんは先に湯船からお湯をすくって足の先にかけていた。

幸子さんは桶を頭にかざしながら「このお湯50度くらいあるんじゃないの?誰も入れないよ」と言った。

まゆも桶でお湯をすくって花壇に水をあげるみたいにそっと自分の右足にかけてみた。

まゆは驚いて桶の中のお湯を捨てた。まゆの足には何匹かのハチに刺されたような熱い激痛が走っていた。それはこれまで体験したことのないお湯のように感じた。

まゆは残ったお湯を捨てながら「こんなに熱いお湯に入れる人ってどんな皮膚を持っているんでしょうか。私は無理かもしれません」と言った。

湯船に気を取られて気がつかなかったが私たちのグループの他にもう一人誰かがいた。

その人は効率的にシャンプーができそうなパーマスタイルでお腹は見事に三段に分かれていた。

おばちゃんは三段になったお腹をこちらによじった。それはまるでトドの体操のようにも見えた。

「先にお湯をかけて体を慣らすのよ。スポーツ選手だって最初は準備体操をするでしょう」とトドは教えてくれた。

教えてもらった通りにそろそろとお湯をかけているとだんだんと慣れてくる感覚があった。

今度は真水の冷水が注ぎ込まれているところから入って湯船に体を慣らすのよと教えてくれた。

教えてもらった通りにその場所に浸かってみるとお湯は我慢できるくらいの熱さに変化していた。

広い湯船に女の子四人で入っていると高校生の頃行った京都での修学旅行のことを思い出した。

あれは11月の初めごろだったはずだ。福岡ではまだ気温が高かったからダウンジャケットは必要なかったけど京都はすでに冬の風の匂いがしていた。

お寺を廻っている時はとても寒かった。4軒目のお寺で体が震えだしたので島村くんに上着を貸して欲しいと頼んだ。

でも島村くんは、サイズがお前には合わないんだ。だから勘弁してくれと言って貸してくれなかった。

その夜わたしは微熱が出た。

布団に寝ていると全身から汗が出て下着が湿った。

替えの下着はなかったから汗はかきたくなかったけど止めることはできなかった。

明日はどこに行くんだろう。もう歩くのも見るのもやめたかった。

なんで島村くんは上着を貸してくれなかったんだろう。時刻はすでに夜中の3時をまわっていた。

意識の迷路を行ったりきたりした。そのせいであたりは深い沈黙に覆われていた。

樹木の枝を抜ける月の光がわたしの体に意味ありげにまだら状に照らしていた。

しばらくするとそこに山じゅうの虫たちが声を上げ始めた。

「まゆ!まゆ!起きて!起きてくれないと困るの!」

その声の方向にまぶたを開けるとそこには髪が濡れたふじこさんの顔があった。

まゆは脱衣所の床に寝かされていた。

用心深く自分の胸に手をやるとそこには何もつけていない一対の小ぶりな乳房があった。

「今日は何曜日かしら」とまゆは思った。

最終章NO.4に続く。

RIO