北海道の家にはエアコンがない。

日中どれだけ暑くても夕方になったら涼しくなるからだ。

昨晩に限っては夕方になっても涼しくならなかった。

仕方がないので窓を開けて涼を取り入れる。

暗くなると羽虫たちが電灯にかんかんと音を立てはじめた。

(後から聞くと、朝顔とちゃんまりは部屋だけ網戸を何時間か開けていたので、宿全体に大量の虫が入ってきていた。)

スマホをつけると光に照らされた顔めがけて虫が飛んでくる。

明かりを消すと虫たちが布団の上を這いずりまわる。

2種類のいびきが聞こえてくる。

高音のいびきと低音のいびき。

どちらのいびきも宿の廊下に響きわたる。

これは神経質な人は寝れんのんじゃないか。

朝、ダイビングの前にセイコーマートに寄って「バブ」を二つ買った。

グローブの中に入れて手先を温めるのだ。

前回の流氷ダイビングのリベンジである。

今回は水温19℃あるから間違いなく溶けると思われるので、その様子をちゃんまりに見せたかったのだ。

「溶けたからなんですか?溶けるに決まってるでしょ」

と言われることは目に見えていたが、やらないわけにはいかない。

九州男児としてのケジメなのである。

宿から番屋までは車で10分。

辺りの木々達は葉っぱをつけていた。

地面には緑の草が生えていた。

雪はない。氷もない。

知床の夏は僕たちを優しく受け入れてくれていた。

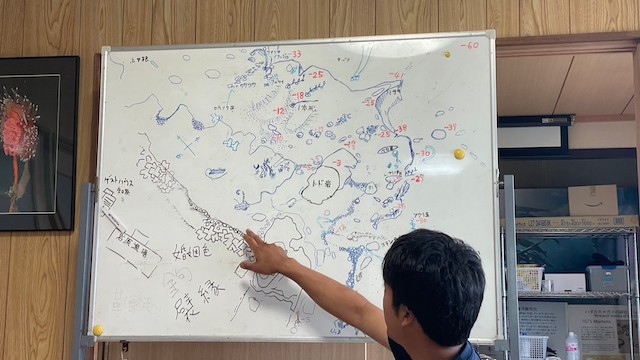

今回エントリーするところはローソク岩から北側に110mほど離れたところ。

準備をしたら背中が汗だくになる。

ドライのインナーを着ているのが辛い。

石コロコロの浜辺で器材をセットする。

沖にでたら右に向かって泳ぐ。

エキジットはローソク岩。

ビーチドリフトダイビングというスタイル。

さすが北海道の夏の海。

見るからに海藻がすごい。

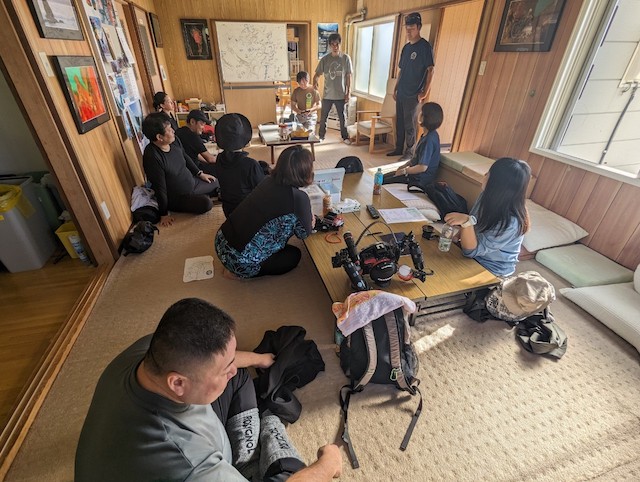

準備を終えたら番屋に戻ってブリーフィングを聞く。

ガイドさんは前回のツアーの1本目に僕のBCと背中の間にウエイトの塊を入れてくれた青年。

ZEROの赤いドライスーツを着ていたあの青年だ。

前回ほとんど絡んでいないのでどんな方だったのかぜんぜん覚えていなかったが、まゆこんぐと同い年くらいなのにしっかりしているなあという印象だった。

ビーチからでも水深60mまで行けるポイントらしい。

浅瀬は藻場、砂地、岩場、沖に行くとドロップオフ。

地形もすごいが、様々な生物を見ることができる。

四季を通してじっくり潜りこめば新しい発見と興味深い勉強ができそうだった。

こういうところは日本中探してもそうあるものではない。

こんな素晴らしいところをホームグラウンドにして、立派な番屋まで持っていて羨ましい限りであった。

後ろからアシスタントしてくれるのは、知床のマリオこと関 勝則さん。

関さんのことを知らない方は自分で調べて欲しい。

NHKをはじめ色々な番組を手掛けている水中撮影界の大御所である。

性格はいたって温厚。マイペース。

生物と自然にとても詳しく笑顔が可愛い。

ちゃんまりに言わせると、関さんは「知床の妖精」なんだそうだ。

それにしても、この荒々しく神々しい海とZEROのスーツはよく似合っていた。

むしろ、これしかないと言ってもいいだろう。

関さんが着ているとよりZEROの強さが強調して見えた。

隣にいる店長のドライスーツがいささか霞んでしまっていた。

エントリーしてすぐにたいちゃんが上がった。

原因はドライスーツの首が小さくなって苦しかったこと、その上をフードが押さえつけてさらに苦しかったこと、ひさしぶりの海が大自然知床だったことである。

知床の海は、沖縄のように簡単に潜れる海ではない。

夏であったとしても、ブランクダイバー、怖がりダイバーを受け入れてくれる海ではないのだ。

日頃から鍛錬をしておかないといけない。

僕も最初の方ストレスがかかって潜り辛かった。

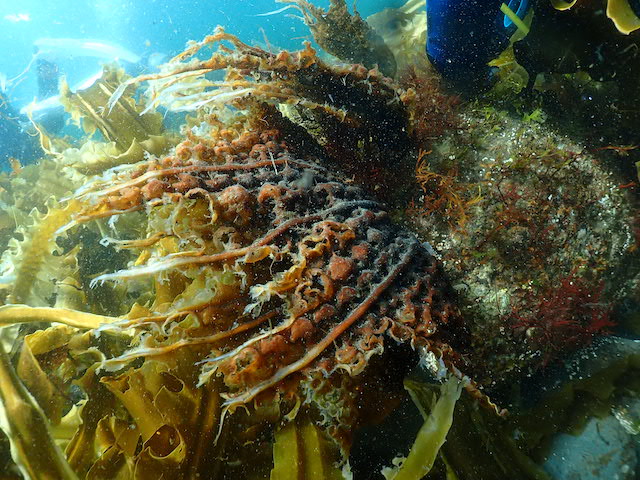

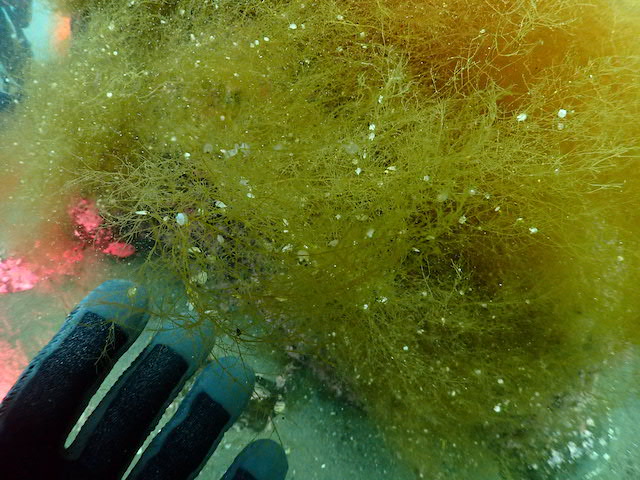

エントリーしてまず目に飛び込んできたのは海藻のジャングル。

これは食用ではないスジメという海藻。

硬くてゴツい。

こちらは食用の羅臼昆布。

最高級昆布として有名。

ちょっと潜っただけで北の海の豊さを肌で感じられる。

日本の海は本当にすごいのだ。

このあたりから手袋に入れていたバブが徐々に溶け出していた。

暖かさはそれほど感じなかった。

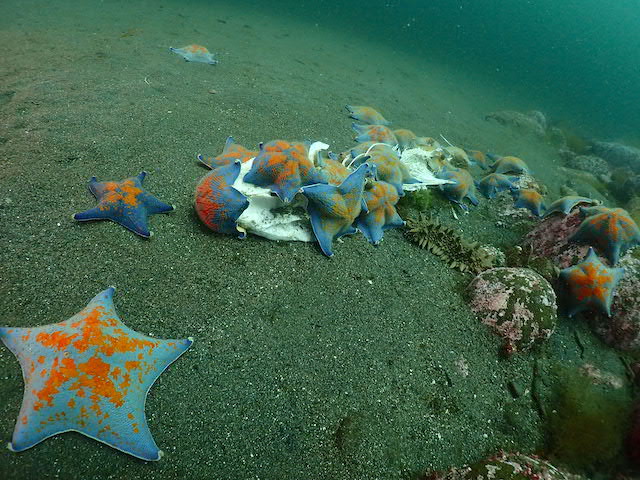

しばらくすると、黒っぽい砂地に変りはじめた。

そこにいたのはイトマキヒトデ。

食べられている白骨死体は「クロマグロ」である。

クロマグロと言ったら黒潮の魚というイメージ。

対馬暖流がガンガン当たる壱岐の七里ケ曽根での豪快なジャンプが目に浮かぶが、今ではシャチと一緒にジャンプする光景が見れるらしい。

日本の海も変わったもんだ。

ホタテ。

ホタテを知らない日本人はいない。

でもホタテがどんなところにいるのか知っている日本人は少ない。

答えは、「何気ない砂地」にいるのである。

何気ないとはいえ、実際には目には見えない豊富な栄養源がこのへんに集まっているのである。

砂をトントンすると無数のカレイたちが砂ぼこりを上げながら集まってくる。

1匹くると、次の1匹、次の次の1匹が集まってくる。

クロガシラカレイ。

一見普通のカレイではあるが、本州にいるカレイとは違って動きがはやく人懐っこい。

頭をコブラのようにあげてススっと寄ってくる。

これがめちゃくちゃ可愛い。

僕は一発でハマってしまった。

ダイビングの大半をカレイを呼び寄せる時間に使ってしまったほどだ。

指だってパクリ。

マガレイもいた。

マガレイはクロガシラガレイよりも大きい。

こいつも同じように寄ってくる。

知床のカレイと比べると、玄界灘のカレイはとてもシャイカレイである。

これは貝の子供達。

海藻を食べて大きくなっている最中。

エゾバフンウニ。

高級ウニもここでは当たり前の存在。

ちょっと探せば志賀島のクロウニ(人気薄)の10倍くらいはいる。

タラバガニの赤ちゃん。

水深20mの岩にくっついていた。

小さいけれど可愛いとは思わないし、美味しそうとも思わない。

「タラバガニってこんなところで大きくなるんだ」という気分。

関さんがライトでふじこに何かを教えていた。

ミズダコだ。

夏のミズダコはサイズが小さい。

小さいと言っても3キロくらいはありそうだった。

この海においては、タコの好きな食べ物が腐るほどあるので、あっという間に大きくなる。

どっちにしても、タコ好きのふじこにはたまらない。

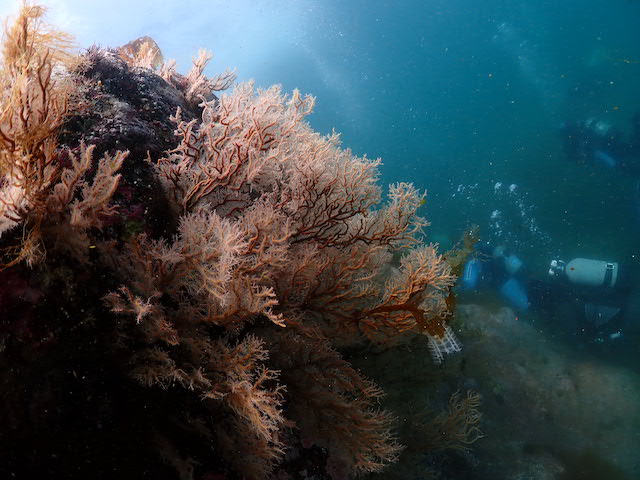

ローソク岩に近づいてくると岩が多くなってくる。

45分後、1本目が終わった。

目の前にはローソク岩。

素晴らしい1本目であった。

手袋に入れたバブは6割程、残っていた。

2本目のタンクをおろす。

足場は白瀬よりも悪く険しい。

ここではダイビング技術だけでなく、足腰の強さも要求される。

今回のメンバーの中に、

「重くてタンクもてない〜」とか「まじやばい〜」などと言う人はいなかった。

ただ黙々と運んでいた。

関さんがそれを見て目を丸くして驚いていた。

「みんな体力あるねえ〜」と。

1本目は高級食材を中心に見てきたので、次のダイビングでは本州では見れない生き物たちを見ていくことにした。

ここからたいちゃん、店長の力を借りてダイビング再開。

フードを脱いだたいちゃん。(縮んだのかな)

基本的にたいちゃんは「ダイブマスター」なので、海に慣れてしまえば大丈夫な人なのだ。

ローソク岩から沖に泳ぎ「トド岩」を回るルート。

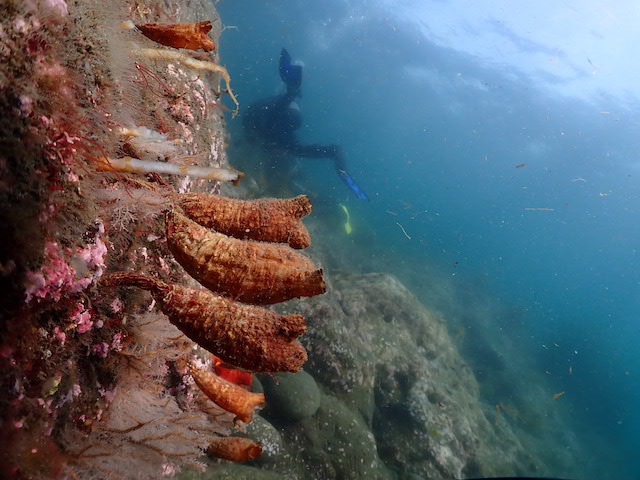

手前に生えている赤いのはアカボヤ。

食べて美味しい。

ここは波が高くなる岩礁域なので「スガモ」が生えていた。

スガモはアマモの仲間で海産種子植物である。

ちなみにだけど、立神岩にもちょっとだけ生えている。

復活したたいちゃんが何やら魚を撮り出した。

フサギンポである。

ウルトラマンを描いた円谷英二さんが知床の海に潜った際、このフサカサゴに感動してウルトラ怪獣ピグモンを作ったと言われている。

というのは、真っ赤な嘘だけど、まんざら嘘でもない気がする。

だってこんな顔してるんだから。

一見、アナハゼに似ているこの魚はシモフリカジカ。

ここら辺の魚たちはみんな頭が大きい。

一見、カサゴに似ているこの魚。

ギスカジカ。

こいつも頭が大きい。

そして、性格がおとなしい。

誰のことも嫌いにならない。

近づいても逃げない。

誰かに似ている。

誰だろう。

これはオキカズナギ。

オオカズナギではなく、オキカズナギ。

この魚は、高級な釣り竿みたいに模様が鮮やか。

これから繁殖行動が始まるらしく、ペアで見れた。

オオカズナギと同じ夏に繁殖する。

そして、今回見たかった生物の一つ。

ナメダンゴ。

サイズ2センチ。

計5匹、タラバガニの子供と同じ岩で見ることができた。

まだ幼魚なのでトゲトゲ感はほとんどなかった。

ダツが泳ぐ海(志賀島)にダンゴウオが出てくると思えない。

確実にダンゴウオが見たい人は北海道へ行こう。

ホッカイシマエビ。

茹でると赤くなるエビ。

撮って楽しい、食って美味しい完璧なエビ。

知床の海はそんな両得の生き物ばかり。

楽しい時間はあっという間。

玄界灘にいる生物の「進化版」のような生き物を見ることができた。

驚きの連続であった。

玄界灘でしっかり潜り込んでいるダイバーであれば、僕の気持ちがわかる。

しかし、そうでいないダイバーは何のことか全然わからない。

キョトン顔になることだろう。

ダイビングという遊びは「知識であそぶあそび」。

「体感覚のあそび」「大型生物の観察」でしか感動できないダイバーは、

まだまだ「初心者の域」を抜けていないのである。

そういえばこの方、一人ロクハンで潜っていた。

水温19度の海で汗をかいたと言っていた。

人体の不思議。

Vol.3に続く

RIO